Séparée de son contexte, l’image est insolite. Le personnage principal, vu de côté, revêtu d’un surcot rouge, n’est-il pas un noble chevalier s’arrêtant dans sa marche, surpris par tous les objets hétéroclites qu’il aperçoit suspendus à la voûte ?

Continuer la lecture de « Coeur d’amour au château de Plaisance »1849 : Première agrégation d’Anglais

L’agrégation d’anglais , l’une des agrégations de langue vivante, apparaît tardivement, près de trente ans après l’agrégation de lettres et de grammaire. Elle subit aussi les contre-coups de la suppression de toutes les agrégations en 1852. De 1853 à 1857 ne subsistent que les deux agrégations de lettres et de sciences. Le lent rétablissement successif des différentes agrégations permet le retour de l’agrégation d’anglais [et d’allemand] seulement en 1865.

Continuer la lecture de « 1849 : Première agrégation d’Anglais »Portrait de l’homme au luth

Peint entre 1630/1640, ce tableau de l’Ecole française, présentant tout à la fois, de côté, un personnage austère et, au centre de la toile un luth de très grande taille, ne manque pas de provoquer toute une série d’interrogations. Peut-être, de manière détournée, une célébration de la mélancolie ?

Continuer la lecture de « Portrait de l’homme au luth »Werther de Goethe, la seconde traduction par Georges Deyverdun

En 1776, c’est la deuxième fois que le roman Die Leiden des jungen Werthers, publié en allemand, sans nom d’auteur, à Leipzig, en septembre 1774, est traduit en français, sous le simple titre de Werther, sans indication ni de « Souffrances » ni de « Passions ».

Continuer la lecture de « Werther de Goethe, la seconde traduction par Georges Deyverdun »Werther de Goethe, la première traduction en français, 1776

Publiées en allemand, à Leipzig en 1774, chez Weygand, Die Leiden des jungen Werthers, sont traduites en français, par deux fois dès 1776, et encore une autre fois en 1777. Ces traductions paraissent toutes hors de France. Il faut attendre presque huit ans pour qu’une quatrième traduction voit le jour, mais cette fois à Paris.

Continuer la lecture de « Werther de Goethe, la première traduction en français, 1776 »Werther de Goethe, la première édition de 1774

En 1774, paraît en allemand, à Leipzig, chez le libraire-éditeur Weygand, un simple roman épistolaire, d’un peu plus de deux cents pages, en format in-octavo, sans nom d’auteur : Die Leiden des jungen Werthers, divisé en deux parties.

Bach, Georges Henri (1808-1837), major de l’agrégation de philosophie en 1830, un destin tragique

Douze ans après sa mort, Giuseppe Ferrari, dans son pamphlet les Philosophe salariés [1849] évoque le destin tragique de Georges Henri Bach, réduit au suicide. En effet, n’ayant pu obtenir un poste de maître de conférences à l’École normale, qui semble-t-il lui avait été promis, de désespoir, il se pend le 7 novembre 1837.

Continuer la lecture de « Bach, Georges Henri (1808-1837), major de l’agrégation de philosophie en 1830, un destin tragique »Perron, Jean (1804-1880), agrégé de philosophie en 1830

Le changement de régime, au 2 décembre 1852, est favorable à la carrière de Jean Perron, agrégé [1830] et docteur ès-lettres [1833], qui passe du statut de professeur de Faculté à celui de Chef de la section politique du Ministère d’État de la Maison de l’Empereur.

Continuer la lecture de « Perron, Jean (1804-1880), agrégé de philosophie en 1830 »Penjon, Auguste (1843-1919), agrégé de philosophie en 1866

Ancien élève de l’École normale supérieure [1863] est nommé vingt-ans plus tard professeur de Philosophie à la Faculté des Lettres de Douai, faculté transférée à Lille en 1887.

Continuer la lecture de « Penjon, Auguste (1843-1919), agrégé de philosophie en 1866 »Beurier, Artidor (1843-1889), agrégé de philosophie en 1866

Major des cinq agrégés de l’année 1866, tous anciens élèves de l’École normale supérieure. Professeur de philosophie, inspecteur d’académie. Sa carrière culmine en 1887 en devenant à Paris le troisième directeur du Musée Pédagogique.

Continuer la lecture de « Beurier, Artidor (1843-1889), agrégé de philosophie en 1866 »Waddington [Kastus], Charles Pendrell (1819-1914), agrégé de philosophie en 1843

Major des quatre agrégés de l’année 1843. Sa carrière culmine comme professeur d’Histoire de la philosophie ancienne à la Faculté des Lettres de Paris, dans le poste qu’avait occupé Victor Cousin, son maître, de septembre 1830 à mai 1852.

Continuer la lecture de « Waddington [Kastus], Charles Pendrell (1819-1914), agrégé de philosophie en 1843 »Morin, Frédéric (1823-1874), agrégé de philosophie en 1848

Quatrième des six agrégés de l’année 1848. Quitte l’Université après son refus du serment de fidélité à Napoléon III. Républicain, tenant de la démocratie chrétienne, journaliste, publie plusieurs ouvrages d’histoire.

Continuer la lecture de « Morin, Frédéric (1823-1874), agrégé de philosophie en 1848 »Custine, marquis Astolphe de, (1790–1857), autoportrait romantique.

En 1925, le comte Albert de Luppé [1893-1970], tirant des archives de sa famille de larges extraits, édite et publie des Lettres inédites d’Adolphe de Custine au marquis de La Grange. C’est dans une de ces lettres, que le marquis Astolphe de Custine [1790–1857], militaire et diplomate, alors âgé de vingt-huit ans, dresse de lui-même un portrait complexe marqué par tous les traits d’un romantisme tardif.

Continuer la lecture de « Custine, marquis Astolphe de, (1790–1857), autoportrait romantique. »Desmaroux, Alexandre (1808-1836), une vie trop brève pour faire carrière

Il faut souvent du temps pour pouvoir déployer une carrière. D’autant plus difficile pour Alexandre Desmaroux que le seul atout dont il dispose est son titre d’ancien élève d’une École normale décriée par le pouvoir et dont la scolarité a été réduite à deux ans. Pas d’agrégation de lettres ou de grammaire en poche. Sans doute une santé fragile.

Continuer la lecture de « Desmaroux, Alexandre (1808-1836), une vie trop brève pour faire carrière »Ravaud, Pierre Marie (1798-1876), la carrière hésitante d’un normalien

Passant de la fonction d’enseignant à celle, plus importante, de censeur, la carrière de P. M. Ravaud semble rétrograder avec ses dernières affectations comme simple chargé de cours dans des collèges de province.

Continuer la lecture de « Ravaud, Pierre Marie (1798-1876), la carrière hésitante d’un normalien »Concours général et Prix d’honneur. Lycées et Pensions au XIXe siècle

Tout au long du XIXème siècle, Paris attire de toute la France les meilleurs élèves désireux de poursuivre leurs études à la Faculté ou dans les Écoles supérieures. Encore faut-il les loger. C’est la fonction des pensions. Encore convient-il de célébrer les meilleures. C’est le rôle du Concours général et de son Prix d’honneur.

Continuer la lecture de « Concours général et Prix d’honneur. Lycées et Pensions au XIXe siècle »Frémy, Henry (1822-1890), de l’agrégation d’histoire à l’inspection d’académie

L’agrégation d’histoire, rétablie en 1860, partage en deux époques la carrière d’Henry Frémy. D’une part une position d’enseignant [Angers, Paris, Versailles, Chambéry] ; d’autre part une fonction d’autorité comme inspecteur d’académie [Auch ; Niort ; Carcassonne ; La Rochelle].

Continuer la lecture de « Frémy, Henry (1822-1890), de l’agrégation d’histoire à l’inspection d’académie »Sicard, Roch Ambroise (1742-1822), membre de l’Institut

L’élection du 24 juin 1801, réintègre l’abbé Roch Ambroise Sicard [1742-1822] dans la Classe de Littérature et Beaux-Arts de l’Institut National des Sciences et des Arts. Il avait déjà été nommé le 20 novembre 1795, comme membre de l’Institut national, dans la troisième classe [Littérature et Beaux-arts] section de Grammaire.

Continuer la lecture de « Sicard, Roch Ambroise (1742-1822), membre de l’Institut »Gautruche (Père), Histoire poétique, XVIIe siècle

Cet ouvrage, destiné à l’enseignement, est édité, en français et en latin, au milieu du XVIIème siècle. Et réédité en plusieurs langues, dans toute l’Europe, jusqu’en 1976. On trouve ici la reproduction d’une cinquantaine de ses pages de titre.

Continuer la lecture de « Gautruche (Père), Histoire poétique, XVIIe siècle »Lettre envoyée de Meaux, 1805

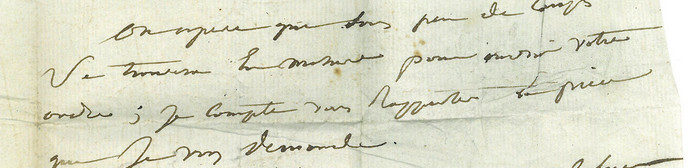

Lettre envoyée de Meaux le 26 floréal an 13 qui correspond au 29 mai 1805.

Continuer la lecture de « Lettre envoyée de Meaux, 1805 »Cambrai, 1914-1918, cartes postales envoyées par des soldats allemands

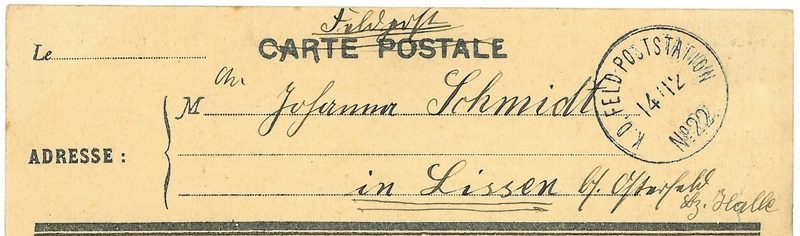

Lors de la Première guerre mondiale, les Allemands occupèrent Cambrai, dans le Nord de la France pendant plusieurs années. Voici quelques-unes des nombreuses cartes postales qu’ils envoyèrent à leur famille.

Continuer la lecture de « Cambrai, 1914-1918, cartes postales envoyées par des soldats allemands »Lemoine, Bonaventure Calixte (1732-1818), inspecteur de l’académie de Paris

Traversant sans encombre les différents régimes, Royauté, République, premier Empire, Bonaventure Calixte Lemoine, après avoir été enseignant en mathématiques, assume des fonctions d’autorité : proviseur en province, inspecteur d’académie à Paris.

Il s’agit à cette époque d’un groupe restreint de cinq personnes.

Lorquet, Alfred [1815-1883]. De l’École normale au secrétariat de la Faculté des Lettres

Agrégé [1836], docteur ès-lettres [1841], professeur de philosophie dans différents postes en province [Marseille, Grenoble, Amiens]. Puis nommé à Paris successivement au collège Charlemagne, au collège Bourbon [Condorcet], au lycée Monge [Saint-Louis]. Sa carrière culmine comme secrétaire de la Faculté des Lettres de Paris, pendant près de vingt ans, de 1864 à 1882.

Continuer la lecture de « Lorquet, Alfred [1815-1883]. De l’École normale au secrétariat de la Faculté des Lettres »Halloy, Jean François (1779-1832), du secrétariat de rectorat à l’inspection académique

C’est sa nomination, en 1820, dans une fonction d’autorité, comme inspecteur d’académie à Limoges puis à Bourges, qui permet à Jean François Halloy d’échapper à l’anonymat qui eût été le sien s’il était resté seulement secrétaire d’un rectorat. L’Almanach royal témoigne de sa carrière, interrompue par la Révolution de Juillet. Continuer la lecture de « Halloy, Jean François (1779-1832), du secrétariat de rectorat à l’inspection académique »

Rectorats, les « petits rectorats » jugés par un Normalien

La loi organique du 15 mars 1850, inspirée par Alfred de Falloux [1811-1886], et mise en œuvre par le ministre de l’Instruction publique et des Cultes [octobre 1849-janvier 1851] Félix Esquirou de Parieu [1815-1893], modifie profondément le fonctionnement universitaire mis en place sous le premier Empire par Napoléon depuis 1808. Les académies, jusqu’alors regroupement de plusieurs départements, voient leur ressort restreint et limité à un seul département.

Continuer la lecture de « Rectorats, les « petits rectorats » jugés par un Normalien »

Malleval, François Christophe (1785-1845), proviseur du lycée Louis-le-Grand

Après de bonnes études au lycée Louis-le-Grand, François Christophe Malleval y devient tout naturellement professeur de grammaire. En 1819, à la suite d’une crise au niveau de l’administration, il y est nommé proviseur. C’est une autre crise, mais politique cette fois, qui en 1823 lui fait perdre son poste.

Bazin, Pascal (1807-1854), professeur de rhétorique en province

Parcours classique d’un normalien [1828], agrégé des lettres [1831], professeur de rhétorique [Cahors, 1853] ; dont la maladie puis le décès relativement précoce interrompt la carrière. Continuer la lecture de « Bazin, Pascal (1807-1854), professeur de rhétorique en province »

Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893), après l’échec à l’agrégation de philosophie

Les notices concernant Hippolyte Adolphe Taine fournissent, avec plus ou moins de précision, les dates qui ponctuent les affectations successives dont il est l’objet de la part du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, à partir de la fin de sa scolarité à l’École normale supérieure [1848-1851]. Continuer la lecture de « Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893), après l’échec à l’agrégation de philosophie »

Calmels, Magloire Alexandre (1789-1848), un ecclésiastique mi-recteur, mi-vicaire général

La Restauration, jusqu’en 1830, favorise largement la carrière de ses prêtres au sein de l’Université royale. Et, après la Révolution de Juillet qui, elle, les met plutôt à l’écart, l’Église, les reprenant en son sein, leur assure à nouveau, en en faisant des vicaires-généraux, d’importantes fonctions d’administration. Continuer la lecture de « Calmels, Magloire Alexandre (1789-1848), un ecclésiastique mi-recteur, mi-vicaire général »

Vigué Pierre (1753-1832), secrétaire de l’académie de Cahors

Il est peu fréquent, pour un simple secrétaire d’académie, de figurer dans un Dictionnaire biographique. Pierre Vigué fait exception, car il a été aussi professeur suppléant d’Histoire à la Faculté des Lettres de Cahors, pendant les six ans d’existence de cette faculté, de 1810 à 1815.

Continuer la lecture de « Vigué Pierre (1753-1832), secrétaire de l’académie de Cahors »

Vacherot, Étienne (1809-1897), une agrégation de philosophie bien méritée

Pendant treize ans, de 1838 à 1851, Étienne Vacherot est Directeur des études à l’École normale. Ancien élève de l’École [1827, École préparatoire], il échoue une première fois à l’agrégation des lettres [septembre 1829], puis à l’agrégation de philosophie [septembre 1832]. Pour l’emporter enfin haut la main en septembre 1833.

Continuer la lecture de « Vacherot, Étienne (1809-1897), une agrégation de philosophie bien méritée »

Morelle, Auguste (1807-1887), vingt ans professeur de philosophie à Douai

Ancien élève de l’École normale [1827], nommé dans plusieurs postes en province, Auguste Morelle, connaît une stabilité sans histoire, seulement à partir du moment où il réussit, tardivement, le concours d’agrégation de philosophie [1838].

Continuer la lecture de « Morelle, Auguste (1807-1887), vingt ans professeur de philosophie à Douai »

Stendhal, Beyle, sa stèle et son tombeau

A plusieurs reprises, et avec quelques variantes, Stendhal griffonne le texte de l’épitaphe, qu’il imagine convenir à son tombeau. Déjà en 1821 [il n’a que trente-huit ans], il met en page ces mots rédigés en italien : « Errico Beyle Milanese, Visse, Scrisse, Amo. Quest’anima adorava Cimaroza, Mozart, è Shakespeare. Mori de anni il… 18.. ».

Continuer la lecture de « Stendhal, Beyle, sa stèle et son tombeau »

Jourdain, Louis (1807-1872), proviseur du lycée de Montpellier

Ancien élève de l’École normale [1826], agrégé des lettres [1831], Louis Jourdain passe, selon une progression classique, d’une carrière d’enseignant à celle de fonctionnaire d’autorité. Mais ce tracé linéaire est perturbé par la création des académies départementales. Certes Louis Jourdain est promu recteur, mais uniquement dans de petits rectorats. Et sa carrière culmine avec seulement un provisorat. Continuer la lecture de « Jourdain, Louis (1807-1872), proviseur du lycée de Montpellier »

Rebitté, Dominique (1810-1885), professeur de lettres à Marseille

C’est sa thèse française de 1846 « Guillaume Budé. Restaurateur des études grecques en France ; essai historique » qui assure, encore aujourd’hui une certaine notoriété à Dominique Rebitté, professeur de rhétorique au collège royal, puis lycée impérial de Marseille. L’ouvrage, réédité chez Slatkine en 1969, est constamment citée dans les bibliographies concernant Guillaume Budé [1467-1740], maître de la librairie de François Ier, fondateur de l’actuel Collège de France. Continuer la lecture de « Rebitté, Dominique (1810-1885), professeur de lettres à Marseille »

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique en 1852

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique, créé le 15 mars 1850 fonctionne sans changer de forme jusqu’au 9 mars 1852. Mais, en rapport avec le coup d’État du 2 décembre 1851, le décret du 9 mars 1852 en modifie profondément le fonctionnement.

Continuer la lecture de « Le Conseil supérieur de l’Instruction publique en 1852 »

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique en 1850

Dans le temps court qui va de la proclamation de la Deuxième République, le 24 février 1848, jusqu’à l’établissement du Second Empire, le 2 décembre 1852, en passant par le coup d’État du 2 décembre 1851, de nombreux évènements marquent l’histoire institutionnelle de l’Instruction publique.

Continuer la lecture de « Le Conseil supérieur de l’Instruction publique en 1850 »

Brunel, Joseph (1746-1818), auteur d’ouvrages d’éducation destinés à la jeunesse

Revillout, Charles (1821-1899), un historien, professeur de Littérature française, à Montpellier

À chaque nouvelle affectation, Besançon, Grenoble, Versailles, Montpellier, Charles Revillout, que ses diplômes et sa fonction enseignante élèvent au rang de notabilité recherchée, est membre de la société savante locale. D’où un foisonnement de mémoires, de rapports, de communications, d’articles et de tirés à part. Continuer la lecture de « Revillout, Charles (1821-1899), un historien, professeur de Littérature française, à Montpellier »

Cambrai, images de la ville bombardée et incendiée en 1918

Lors de l’offensive des alliés en octobre 1918, des combats violents se déroulèrent dans la ville de Cambrai. Comme nombre d’autres villes et villages du Nord de la France, elle subit d’importantes destructions dont témoignent ces cartes postales publiées au début des années 1920.

Continuer la lecture de « Cambrai, images de la ville bombardée et incendiée en 1918 »

Corneille, Pierre Alexis (1792-1868), l’éclat d’un grand nom au service d’une carrière

Dubois, Laurent (1796-1862), normalien, inspecteur d’académie, recteur

Continuer la lecture de « Dubois, Laurent (1796-1862), normalien, inspecteur d’académie, recteur »

Charpentier, Thomas Victor (1841-1900), professeur de philosophie au lycée Louis-le-Grand

Professeur de philosophie au parcours classique : École normale, agrégation, thèse. Sa carrière, commencée en province [Alençon ; Clermont ; Montpellier] s'épanouit à Paris [collège Rollin ; Condorcet ; Versailles, dans l'académie de Paris ; Louis-le-Grand].

Continuer la lecture de « Charpentier, Thomas Victor (1841-1900), professeur de philosophie au lycée Louis-le-Grand »

Hubert, Charles Joseph (1790-1864), bien lire pour maîtriser la rhétorique

Professeur, inspecteur d’académie, recteur, sont les différentes fonctions assumées au sein de l’Instruction publique par Charles Joseph Hubert, au cours du XIXème siècle. Mais son nom est aujourd’hui associé à une réflexion sur l’art de lire comme fondement de l’apprentissage de la rhétorique.

Continuer la lecture de « Hubert, Charles Joseph (1790-1864), bien lire pour maîtriser la rhétorique »

Aubry, abbé Jacques Philippe (1751-1808), enseignant d’Ancien Régime devenu proviseur

Sa situation d'émigré pendant la Révolution française favorise son choix par le régime napoléonien pour être désigné comme fonctionnaire d'autorité au sein de la nouvelle l'Université impériale. Continuer la lecture de « Aubry, abbé Jacques Philippe (1751-1808), enseignant d’Ancien Régime devenu proviseur »

Lagier, Joseph (1844-1876), un normalien sans histoire

Sa double réussite au concours d'entrée à l'École normale supérieure [1864], puis l'année même de sa sortie de l’École, à l'agrégation d'histoire [1867], sauve de l'oubli ce professeur mort à trente-et-un an, qui n’a rien publié. Carrière uniforme d'un professeur d'histoire, au lycée de Clermont-Ferrand, puis au lycée d'Avignon. Brève mais toute entière dévouée à la noble mission de l'enseignement. Continuer la lecture de « Lagier, Joseph (1844-1876), un normalien sans histoire »

Siguy, Louis (1801-1884), un maître d’études qui connaît le grec

C’est un parcours qui n’est pas banal : maître d’études appelé à Toulouse, puis deux décennies plus tard, doyen de la Faculté des Lettres de Montpellier, en poste pendant presque vingt ans. La connaissance du grec ancien et l’obtention d’une thèse de doctorat ponctuent ce parcours hors pair. Continuer la lecture de « Siguy, Louis (1801-1884), un maître d’études qui connaît le grec »

Robert, Louis (1828-1895), de simple maître d’études à doyen de Faculté

C’est certes un parcours exceptionnel, mais il est rendu possible par une double agrégation [lettres en 1856, et philosophie en 1863] et un doctorat ès-lettres [Paris, 1869]. Trente ans après son premier poste, Louis Robert devient doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, de 1880 à 1885. Continuer la lecture de « Robert, Louis (1828-1895), de simple maître d’études à doyen de Faculté »

François, Achille (1809-1865), historien, doyen de Faculté et recteur

Sa carrière universitaire, fondée sur une agrégation d’histoire [1836], et un doctorat ès-lettres [1840], le conduit à devenir professeur de Faculté [Lyon, 1838] et doyen. Après avoir accepté d’être simple recteur d’académie départementale [Aisne, Nord], sa carrière culmine avec le rectorat de l’académie de Caen.

Continuer la lecture de « François, Achille (1809-1865), historien, doyen de Faculté et recteur »